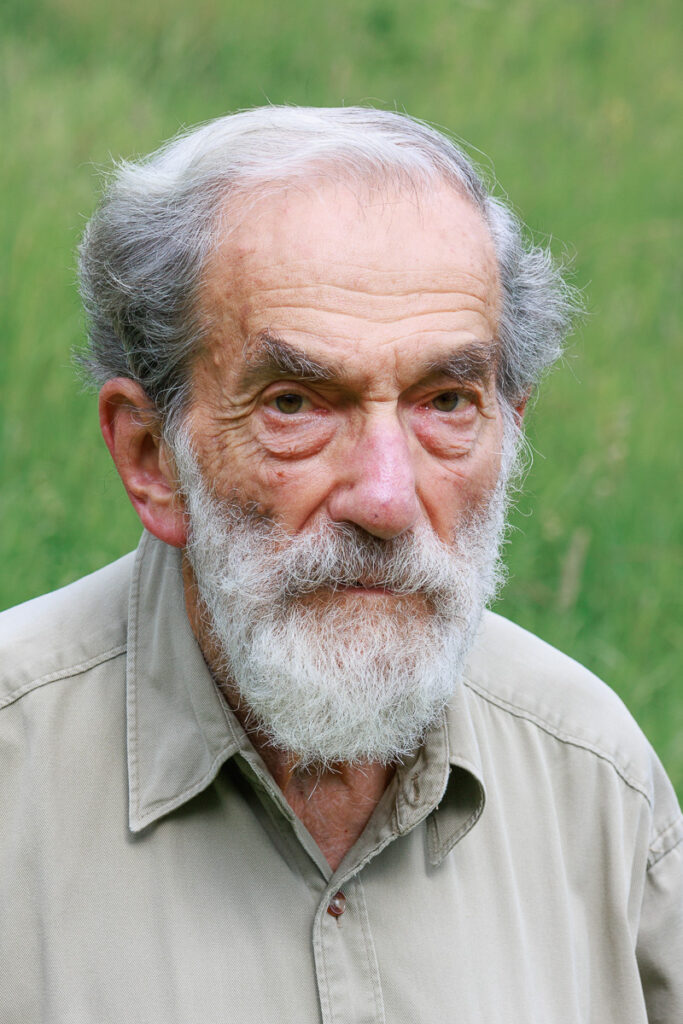

Testo di Mario Jona

Sono un pensionato ottantacinquenne, ed ho vissuto facendo molti spostamenti e cambiamenti di lavoro. Una vita densa di esperienze nuove. Ripensando alla mia vita debbo riconoscere che gli eventi che più mi hanno influenzato sono quelli dei miei primi dieci anni, gli stessi con cui ho intitolato questo scritto. Li ho superati senza grossi traumi, i bambini si adattano con facilità: un periodo che per molti altri, tra i quali anche i miei genitori, è risultato molto difficile. Ma siamo sopravvissuti, anche per merito delle inique leggi del nostro governo fascista, che ci hanno costretto ad emigrare in tempo.

Sono nato a Torino l’8 ottobre del 1938, il giorno dopo la pubblicazione del proclama sulla razza del “Gran Consiglio del Fascismo”, con la quale il governo italiano si allineava alla politica razziale nazista. Mio papà era medico pediatra, impegnato in ospedale, ma saltuariamente visitato da madri provenienti dalla bassa Valle d’Aosta o dal Canavese, zona di origine della mia famiglia, che gli portavano i loro bambini per visite “private”. Mia mamma non lavorava, faceva la vita delle signore della media borghesia, cercando di tener alto l’onore della sua famiglia nella concorrenza con tra le cognate, per garantirsi la buona opinione della suocera. Tutte le famiglie abitavano a Torino, dove abitava anche mia nonna, che teneva casa per lo zio Raffaele, l’unico figlio rimasto celibe.

Dopo la mia nascita ha cominciato un flusso continuo di decreti-legge, scritti dal governo di Mussolini, ma firmati da re Vittorio, senza richieder conferma del parlamento. Nel giro di un mese le “leggi razziali” erano state emesse, ed a mio padre era stato tolto il suo posto in ospedale e vietato di esercitare la sua professione in favore di cristiani. Era la fine di qualsiasi forma di reddito da lavoro.

Mio padre si quindi è dedicato alla ricerca di una possibilità di emigrazione, per poter riprendere la sua attività professionale. Gli USA avevano già esaurito la “quota” consentita per l’immigrazione dall’Italia, e mio padre è andato a Londra per verificare la possibilità di un trasferimento in Australia od in Nuova Zelanda. I suoi sforzi in materia non hanno avuto successo.

Tornato in Italia, gli è giunta notizia che la Svizzera non aveva esaurito i posti disponibili per l’emigrazione verso gli USA, e che il console americano a Zurigo era disposto a riconoscere come residenti in svizzera cittadini italiani che avessero passato quantomeno una settimana a Zurigo. La famiglia si è quindi trasferita per una settimana a vivere in una pensioncina a Zurigo. Intanto una famiglia contadina, con cui erano stati mantenuti rapporti a Borgomasino, aveva ottenuto da un parente, migrato molti anni prima a New York, un “affidavit” in cui il sig Bonafide si impegnava a garantire che non avremmo avuto necessità di supporto economico dal governo americano. Con residenza a Zurigo ed “affidavit” dello sconosciuto sig. Bonafide abbiamo ottenuto il visto, con una durata molto limitata (mi pare fosse di un mese). Dev’esser stato un mese caotico, ma a dicembre 1939, con quel poco bagaglio che era consentito portarsi, siamo partiti da Genova diretti a New York.

Quando siamo sbarcati a New York sono cominciati i problemi: nell’accurato esame fatto dalla dogana ai nostri bagagli è stata trovata la pistola di papà. Era un’arma da guerra: papà, come sottotenente medico in congedo era tenuto a mantenere la sua arma personale, e questa era finita con le altre suppellettili minute nel bagaglio. La dogana ha sequestrato l’oggetto, e sporto denuncia: nello stato di New York un immigrante non poteva portare un’arma, e mio papà era in attesa di processo. Non so come, mio papà ha avuto un contatto con un poliziotto, che dietro il compenso di una bottiglia di alcool di vino, ha fatto scomparire pistola ed incartamento.

Più tardi siamo stati raggiunti a New York dalla famiglia dello zio Davide, che aveva seguito il nostro stesso percorso per ottenere il visto d’ingresso negli Stati uniti. Abbiamo trovato una casa dove ci siamo ammassati tutti insieme, con tutti i nostri problemi. Qualche risparmio le due famiglie erano evidentemente riuscite a portare con sé, e, presumibilmente, anche qualche oggetto prezioso da poter vendere, ma era necessario riuscire a trovare modo di lavorare per poter sbarcare il lunario.

Lo zio Davide, ingegnere civile, si trasferì in un campo di lavoro, dove qualcosa riusciva a guadagnare. Ma mio papà era incastrato con una laurea in medicina che non era riconosciuta, ed ha dovuto iscriversi all’università e superare, nel tempo più breve possibile, tutti gli esami del corso di laurea americano. L’ha fatto, ed ha poi fatto anche il “praticantato” come dottore nel servizio di ambulanza di un ospedale, prima di poter aprire un proprio studio medico.

Nel frattempo, le due madri restavano in casa con i quattro bambini (le mie due cuginette, Eva e Manuela, mia sorella ed io). Mia zia Anna conosceva una signora che aveva un negozio che vendeva ad un pubblico ricco ed esigente complementi di abbigliamento fatti a mano per signore: mia mamma e la zia lavoravano con gli uncinetti, con i ferri e con altri strumenti casalinghi a realizzare guanti, sciarpe, ad infilare collane, ed a preparare tante altre cose su richiesta, e le due famiglie sono sopravvissute. Noi bambini eravamo abbastanza abbandonati, ed i rapporti, in particolare quelli tra mia cugina Manuela e me, approssimativamente coetanei, non erano facili.

Col tempo le cose migliorarono. Con l’entrata in guerra degli Stati Uniti, noi eravamo profughi, cittadini di stato nemico, e quindi non soggetti alla leva militare. In una situazione in cui molti uomini venivano assorbiti dal servizio militare, lo zio Davide trovò un impiego adeguato presso uno studio di ingegneria civile a Boston, e mio papà aprì uno studio medico in Jackson Hights, non lontano da una zona di forte immigrazione italiana e piemontese in particolare. Benché non abbia riferimenti precisi, credo che il trasferimento della nostra famiglia a 92-11, 35th Avenue, Jackson Hights sia avvenuto nel 1943. Tutti i miei ricordi diretti di vita a New York si riferiscono ai tempi in cui abitavamo lì, gli altri sono ricordi indiretti, ricostruiti su racconti che ho sentito.

A quei tempi ero molto dipendente da mia sorella Silvia; giocavamo molto insieme, come, proprio non me lo ricordo. Quando poi lei ha cominciato ad andare a scuola, io passavo la mattina in casa, aspettando, lungamente, che tornasse.

La casa in cui abitavamo era parte di un grande caseggiato che conteneva molti alloggi, abitati da persone che neanche si conoscevano. C’erano anche delle famiglie con bambini, e, col tempo, noi bambini abbiamo iniziato a trovarci fuori, a giocare insieme sul marciapiede davanti a casa. Si giocava e si litigava, come sempre tra bambini, ed anche tra adulti. Il ricordo più spiacevole di quei giochi è legato alla presenza, piuttosto ingombrante, di un bambino dell’altro isolato, quello di fronte. Attraversava l’Avenue (cosa che, a noi, non era permessa) e veniva a giocare con noi: con me era ostile. Diceva: “being an Italian is a disgrace, being a Jew is a disgrace; think of a Jewish Italian” (c’è da vergognarsi di essere italiano, c’è da vergognarsi di essere ebreo, figuratevi un ebreo italiano). Io ero pienamente cosciente di essere italiano, non troppo sicuro del significato di ebreo, e non capivo. Chiesi spiegazione a papà che si limitò ad osservare: “non farci caso, lui è tedesco”. Tedesco sapevo che significava “nemico”, quindi non alieno da posizioni non condivise, ma “ebreo”, con precisione, cosa significava? Ci ho poi messo anni a capirlo.

La mia dipendenza da Silvia ha cominciato a mitigarsi. Del resto eravamo molto diversi: già allora Silvia leggeva molto, dai libri imparava molto e poi dispensava, anche ai non interessati, la sapienza ricavata. Alcuni colleghi di papà le regalavano libri divulgativi di carattere scientifico. Io non mi divertivo a leggere, e preferivo far qualcosa con le mani. Papà mi introdusse a piccoli lavori di falegnameria. Nel 1944 fece costruire per me da un suo cliente falegname un piccolo banco da lavoro, completo di morsa. Anche la vite per serrare la morsa era fatta, in legno, dal falegname: a quei tempi il ferro veniva utilizzato per la guerra, e le viti di azionamento non si trovavano. Il banco, dopo 78 anni, è ancora utilizzabile, ed il mio primo lavoro, una panca rustica, è tuttora in uso.

Non lontano da casa nostra abitava la sorella di mio papà, l’altra zia Anna, con suo marito, lo zio Ernesto ed i due figli: Eugenio, troppo grande per prendermi in considerazione, e Gino, mio coetaneo, ma fisicamente più attivo e più sportivo di me.

Abitavano una casa uni-famigliare, vicino a quella del nostro garante da Borgomasino, il signor Bonafide. Con papà si faceva ogni tanto la passeggiata per andare in visita da loro. A me, che ero piccolino, la strada sembrava interminabile.

A quei tempi comparve a casa nostra la zia Giuliana, la sorella minore di mia mamma. Non credo che abitasse effettivamente da noi, ma la vedevamo abbastanza spesso, ed a me piaceva molto. Poi scomparve, era andata in Bolivia a sposare un cugino di mio papà, Gino Levi; dalla Bolivia ci mandava dei regalini sempre molto particolari, e molto graditi. Con la zia Giuliana e lo zio Gino ho sempre avuto ottimi rapporti, interrotti solo con le loro morti.

I contatti con i parenti rimasti in Italia, paese nemico, erano molto difficili. Ma un canale di comunicazione esisteva: il maestro Toscanini era in comunicazione con la Svizzera e si prestava a spedirvi missive affidategli da emigrati italiani. D’altra parte lo zio Raffaele, l’unico fratello di mio papà rimasto in Italia, visitava spesso, ma clandestinamente, la Svizzera per mantenere i suoi rapporti politici di sostegno alla Resistenza italiana, ed era in contatto con i corrispondenti svizzeri di Toscanini. Attraverso questo complicato meccanismo a noi arrivavano alcune notizie sui parenti italiani. Io ero bambino e ben poche notizie arrivavano anche a me, quella che più mi aveva colpito era quella dello zio nella Resistenza. L’espressione utilizzata era stata “in the underground” (sotto terra) ed io mi immaginavo una botola nascosta in un prato, con il coperchio che veniva sollevato dallo zio che c’era sotto: compariva una testa, che poi tornava a rintanarsi sottoterra, richiudendo il coperchio.

La raccomandazione era di mantenere il segreto, e tutt’ora sono convinto di non aver mai violato quella consegna.

Penso di aver cominciato a frequentare la scuola pubblica nel 1944. I miei unici ricordi della mia maestra di prima elementare sono legati a Dio, non un dio qualunque ma a Dio con la maiuscola. La maestra ci aveva evidentemente interrogato sulle nostre credenze religiose, non come persone singole, ma come famiglie; del resto, come poteva pensare che dei bambini di sei anni avessero, in proposito, idee personali? La sera a cena, ho chiesto in famiglia spiegazione del giudizio della maestra: “you are unbelievers” (voi siete non credenti); mia sorella è intervenuta in un modo che io ho sentito come aggressivo: “we are not unbelievers, we belive that God doesn’ t exist” (non siamo non- credenti, noi crediamo che Dio non esista). Mi sono sentito profondamente offeso: come si permetteva, mia sorella, di decidere ciò che io credevo? Al momento, io non avevo le idee chiare, quindi non credevo.

Questa maestra mi aveva creato, con la sua insistenza su Dio, un problema ben peggiore. Io ero ossessionato dalla riservatezza delle operazioni che si compivano nel gabinetto, e la maestra ci spiega che Dio, ci guarda sempre, dappertutto. Io ho fatto la mia domandina: “Proprio sempre? Anche al gabinetto?” La maestra conferma, anche al gabinetto. Io per qualche giorno, non ci sono più andato. Mio papà, il pediatra di famiglia, è intervenuto, e mi ha spiegato qualche mistero: non ricordo le spiegazioni, ma in qualche modo la situazione si è risolta.

Oltre alla religione la scuola mi ha introdotto a nuovi pensieri sulla guerra. Non era un normale argomento di conversazione nella mia famiglia, almeno non in presenza di noi bambini. Ma, anche se noi, in assenza di chiare memorie della situazione precedente, non potevamo renderci conto dell’anormalità della situazione, qualche piccolo riferimento alla situazione lo avevamo recepito. Le stazioni della metropolitana di New York esponevano manifesti che alla figura di un uomo brutto connettevano un avvertimento: “The enemy has big ears” (il nemico ha le orecchie grandi). Ma la scuola ci trasmetteva messaggi molto più significativi. Noi eravamo cittadini della “Land of the free” (la terra dei liberi), e vivevamo bene, ma in altre parti del mondo le persone vivevano malissimo, perché i cattivi avevano iniziato la guerra. Noi eravamo i fortunati, e tutti gli altri sarebbero felici di condividere la nostra fortuna. I nostri eserciti erano partiti per aiutare gli altri, noi dovevamo esserne orgogliosi.

Le conferme dei concetti relativi ci arrivavano da ogni parte, anche in famiglia. Avevamo imparato i nomi di tanti parenti sconosciuti, che vivevano in Europa, i nostri genitori ci avevano raccontato che avevano grossi problemi, e che mancava loro anche il cibo. Quando noi rifiutavamo, a tavola, qualcosa che non ci piaceva, partiva un rito: si avvicinava alla nostra bocca un cucchiaio pieno, presentato dall’intimazione: “mangialo per la nonna Itala, che non ne ha”, “mangialo per lo zio Raffaele, che non ha nulla da mangiare”, “mangialo per…”, fino a quando non erano riusciti a farcelo finire. Insomma, il fatto che questi “nemici dalle grandi orecchie” maltrattassero gli altri era cosa nota e non discutibile, e noi, fortunati, dovevamo lenire i dolori di chi era rimasto lì.

Non potevo farmi un’immagine di come fossero realmente questi nemici. Avevo visto dei disegnini in cui i giapponesi, tanti omini piccoli e gialli, tentavano di sfuggire all’incendio della loro nave, colpita dall’artiglieria della marina americana: non sembravano più pericolosi per altri che per sé stessi. Avevo sentito racconti di come queste persone di grande potere, come Hitler, Mussolini, e pochi altri, avessero sconvolto l’Europa e seminato guerra e morte in molti paesi. Evidentemente erano persone munite di poteri sovra-umani, e molto cattive; come le streghe: erano degli stregoni.

Il mio peggior incubo, a quei tempi, mi mostrava una barchetta, dall’aspetto innocente, che risaliva la baia ed attraccava nel Hudson. Da questa barchetta scendevano quegli stregoni, che in poco tempo riducevano l’America come già avevano ridotto l’Europa. Ma di quest’incubo mi vergognavo, e non ne ho mai parlato con i miei genitori.

Anche perché sentivo che non era opportuno palesare il pensiero che, forse, le streghe potevano anche esistere davvero.

L’ingresso alla nostra scuola avveniva da un ampio salone, sul quale si aprivano una porta grande che dava accesso alla sala teatro, e tutte le porticine che adducevano alle scale che portavano agli altri piani, dov’erano le aule. Queste porticine avevano una chiusura a molla per cui, quando una classe, alla fine della giornata scolastica, scendeva per uscire, ogni scolaro doveva acchiappare la porta che gli stava arrivando addosso e respingerla per uscire. Quando noi uscivamo, c’era, alla porta vicina, una classe la cui maestra teneva spalancata la porta fino a quando non erano tutti usciti. Sapevamo che questa maestra era Miss Olidort, ma noi la chiamavamo “Miss Hold-the-door”. Era vecchia, grassa, brutta, e con la faccia tutta bitorzoluta. Tutti noi speravamo di non averla mai come maestra.

Nella primavera del ’45 la nostra scuola decise di preparare una celebrazione per il “VG day”, il giorno della vittoria sulla Germania: dovevamo preparare uno spettacolino da presentare ai genitori nella sala teatro della scuola. Questa aveva l’attrezzatura adatta: un palcoscenico rialzato al quale si accedeva da due scalette agli opposti estremi, accessibili dal corridoio dietro; ed un adeguato numero di file di posti a sedere. A me pareva molto grande, ma ero io che ero piccolo.

Lo spettacolo era costruito su “balli tradizionali” dei vari paesi alleati che avevano partecipato alla guerra, ed i bambini dovevano essere vestiti secondo l’uso dei paesi che rappresentavano. Io ero assegnato a rappresentare, con altri, l’Australia, ed avrei dovuto, al suono di “Waltzing Mathilda” ballare il valzer con una mia compagna di classe. La compagna che mi avevano assegnato non mi piaceva proprio, ed io ho opposto resistenza. Sono stato trasferito alla Francia, con un copricapo (berrettino da marinaio blu con pompon rosso) che mi piaceva meno di quello australiano (cappello a larga tesa piegato in su da una parte). A questo mondo bisogna imparare ad accettare dei compromessi…

Mia sorella leggeva tanto, ma io leggevo poco. Mi era capitato, piovuto da non so dove un librino per bambini: raccontava la storia di un bambino che si era costruito un “violino”, così lo chiamava, con una scatola da sigari, qualche pezzetto di legno e degli elastici, ed aveva poi girato il mondo suonando il suo strumento. Volli farmi anch’io il “violino” e chiesi a papà di procurarmi la scatola dei sigari; mio papà non avrebbe mai fumato, ma aveva degli amici fumatori e procurò la scatola. Mi costruii lo strumento, e ne pizzicavo gli elastici seduto sul bordo dell’aiuola che delimitava il marciapiede. Passò di lì un signore che mi chiese cosa facessi: risposi che suonavo il mio violino. Mi chiese se mi sarebbe piaciuto suonare un violino vero, e risposi con un entusiastico “sì”. E così George Greenberg, che abitava nel nostro stesso caseggiato, ma che non avevo mai notato prima, divenne il mio primo (e migliore) maestro di violino. Mi portò violino, leggio, e musica, e veniva a casa nostra a farmi lezione.

Per una volta, io avevo intrapreso qualcosa di impegnativo prima di mia sorella.

Silvia non poteva però rimanere indietro così Libby, la cognata di George, diventò maestra di pianoforte di Silvia, che saliva al piano superiore per la lezione, e, suppongo, anche per studiare. L’amicizia con George e sua moglie Judy è durata tutta la loro vita. Ambedue erano molto interessati alla musica: George ha messo su un’impresa che comprava e rivendeva dischi “avanzati”, generalmente fondi di magazzino, ed ha avuto notevole successo, aprendo una serie di negozi in città universitarie. Si è ritirato dal commercio abbastanza presto, si è comprato uno Stradivari (il “madrileno”) ed è vissuto come ha voluto. Si erano trasferiti in California, dove Judy insegnava all’università. Sono venuti più volte a trovarci in Italia.

Durante l’inverno successivo George e Judy hanno portato mia sorella e me al nostro primo concerto dal vivo. Mi hanno poi raccontato che erano molto compresi dell’importanza di questa introduzione, ed avevano comperato degli ottimi posti nelle poltrone di platea. Entrato nella sala, prima di sedermi al posto assegnatomi, m’ero guardato in giro: c’erano palchi e gallerie tutti intorno, fin quasi al soffitto. Puntando al loggione, avevo osservato: “Look at those lucky people up there” (Guardate quei fortunati lassù). Agli occhi del bambino più eri in alto meglio vedevi… Un tema musicale, ascoltato in quell’occasione, ha continuato a girarmi nella testa, fino a quando, molti anni dopo, ascoltando musica per radio, l’ho risentito: era nel primo tempo del concerto in re maggiore per violino ed orchestra di Beethoven. Quando, anni dopo, durante una sua visita a casa nostra a Roma ho chiesto conferma a George mi ha detto che non ricordava, che quella volta era troppo impegnato con le sue responsabilità di introduzione dei bambini (noi due) alla musica sinfonica per memorizzare il programma.

In seconda elementare ho avuto come maestra proprio “Miss Hold-the-door”. La prima impressione è stata disastrosa: a tutte le sue bruttezze ammirate l’anno prima potevamo ora aggiungere che era leggermente claudicante. Ma Rose Mary Olidort si distinse subito come un’ottima maestra, che riversava su di noi tutte quelle attenzioni materne che non avevano trovato posto in una famiglia sua. Era un’ebrea di origini olandesi, ma non faceva pesare la sua religione su di noi. Aveva scelto come argomento particolare del nostro anno di seconda elementare lo studio degli uccelli presenti in America. Ci eravamo provvisti di una serie di quattro librettini illustrati, che descrivevano le varie specie.

Quando Miss Olidort venne a sapere della nostra decisione di tornare in Italia ha mandato a chiamare mia mamma. Era molto preoccupata: la guerra era appena finita;

sconsigliava il rientro in una situazione che pareva ancora instabile. I miei si rendevano conto di ciò che avevano deciso di fare? Nel marzo 1946 partimmo ugualmente. Con Miss Olidort ho mantenuto, per qualche anno, una corrispondenza per lettera: io ero pigro a scrivere, ma papà mi ci costringeva. Sono contento che l’abbia fatto.

Ci siamo imbarcati, a New York, sull’SS Lucy Stone, che faceva trasporti merci tra New York e Genova [1]. Se avessi avuto a quei tempi le nozioni sulla fragilità al freddo delle saldature tra acciai (fragilità da idrogeno) che ho acquisito al Politecnico, forse mi sarei preoccupato. Ma a torto, perché, con tutte le battaglie già sostenute, la “Lucy Stone” si poteva considerare ben provata.

La nave era stata disarmata e la cabina dei cannonieri, collocata a poppa, veniva utilizzata per sistemare una decina di passeggeri. Per mia madre, unica donna a bordo e per mia sorella e me, unici bambini, era stata offerta una cabina da ufficiali nel castello centrale, con un letto a castello: mia madre dormiva sopra, noi due bambini infilati uno dalla parte della testa, uno dalla parte dei piedi, utilizzavamo il piano basso. La traversata è durata 18 giorni, perché il capitano ha tentato, inutilmente, una rotta più a sud per evitare due tempeste.

Noi ci siamo divertiti un mondo, giravamo dappertutto, utilizzavamo le tele catramate che coprivano le stive come piazze di gioco (con poca delizia della mamma, che la sera doveva de-catramarci sotto la doccia prima di mandarci a letto). I marinai ci avevano costruito un’altalena sulla torretta di prua, che l’anno prima ospitava ancora il cannoncino antiaereo, ci avevano fatto, con della lamiera di ottone, due bei fischietti, coi quali li intrattenevamo quando, essendo di turno di notte, tentavano di dormire di giorno. Una volta la settimana il “Pharmacist mate”, la massima autorità per quanto riguardava la salute delle persone a bordo, apriva il negozietto di bordo, dove la mamma ha comprato le saponette che servivano per toglierci il catrame: erano grigie, contenevano una sabbietta fine e grattavano che era un piacere.

Lo strazio del viaggio era la lettura. Mio papà, in preparazione della imminente italianizzazione, mi aveva comprato una copia del Pinocchio: versione completa del libro, tradotta in inglese. La consegna era di leggerne almeno una pagina al giorno, ma io, che comunque non amavo la lettura, trovavo la storia di Pinocchio molto noiosa. Se potevo, sfuggivo alla pagina giornaliera.

L’avvenimento centrale del viaggio fu una tempesta, in cui entrammo di notte e nella quale viaggiammo (se così si può dire) una ventina di ore. La tempesta aveva bloccato i passeggeri nella cabina dei cannonieri: percorrere il ponte per raggiungere il castello non era pensabile, né i marinai potevano uscire sul ponte per tirare una corda fino alla cabina di poppa. Le onde spazzavano il ponte liberamente. La sera il mare si calmò un pochino, ed un gruppo di marinai andò a liberare i passeggeri, accompagnandoli fino alla sala da pranzo, dove noi li aspettavamo. Io ero curioso di vedere come si sarebbero presentati, dopo 24 ore di digiuno totale. Io pensavo già di vederli dimagriti, ma mi sono stupito quando ho visto entrare il maggiore, un pesante ufficiale americano, che sembrava invece ingrassato. Il mistero si risolse velocemente il maggiore si sbottonò la giacca e tolse da dentro tutte le sue cose che vi aveva infilato per non perderle nel tragitto.

Poi cominciarono i racconti: l’ultimo a rientrare, la sera prima, aveva chiuso male la porta, e la cabina dei cannonieri era stata allagata. I passeggeri avevano atteso il soccorso bagnati, in un locale allagato. Per il momento, fino a quando non si fosse potuto sistemare ed asciugare la cabina, si sarebbero accampati nella sala da pranzo. Mio padre fu relativamente fortunato. Nella nostra cabina c’era una piccola cassa-panca, coperta con un cuscino verde. Ci si potevano sedere su due persone magre, strette strette. Su quella cassa-panca mio padre passò qualche notte, fino a quando la situazione non si era normalizzata.

Gli altri passeggeri si aggiustarono in qualche modo nella sala comune. Non li ricordo tutti: il maggiore, che ho già nominato sopra, aveva fatto la campagna d’Italia e nella risalita lungo la penisola aveva aperto una relazione con una ragazza italiana, ora tornava sul posto per sposarla; un altro signore, che mi pare si chiamasse Zubiena, proveniva da uno dei comuni alla base della serra d’Ivrea, non mi ricordo più quale; c’era anche un altro piemontese; poi ricordo un americano molto silenzioso che parlava poco, e solo in inglese, e restava generalmente da solo. Mio papà si sfogava a chiaccherare in piemontese con i due possibili interlocutori, non facendo caso alla presenza degli americani, che tanto non capivano.

Quando siamo poi arrivati a Genova, l’americano silenzioso si è presentato in perfetto italiano: era cresciuto a Torino, dove prima della guerra, il padre era console americano; parlava correntemente l’italiano ed il piemontese, ed aveva ascoltato in silenzio tutte le chiacchere dei suoi compagni di viaggio. Penso abbia mantenuto il silenzio fino alla fine allo scopo di non compromettere la possibilità di raccogliere, gratuitamente, qualche informazione che gli potesse risultare utile.

Mi avevano descritto lo stretto di Gibilterra in modo molto attraente: si passava tra l’Africa da una parte e la Spagna dall’altra: dalla nave si vedevano entrambe. Avevo deciso che volevo ammirare questo stretto da una posizione panoramica, dall’altalena sulla torretta di prua, ma fui molto deluso. Lo stretto era molto più largo di quanto non mi aspettassi, e non c’era alcun vantaggio a starsene appollaiato sulla torretta. Mi è rimasta solo l’immagine di una montagna che sembrava un gigantesco scivolo, vista sulla sinistra, sul territorio spagnolo. Eravamo quasi alla fine del viaggio.

L’arrivo al porto di Genova è stato interessante: la nave non si è avvicinata alla banchina, siamo scesi su di una barchetta che poi ci ha trasportati alla banchina. Sulla banchina c’era un sommergibile malconcio, un rottame abbandonato dalla guerra. Lì ho aspettato che, in un giro successivo della barchetta, mi raggiungesse la famiglia.

Ad aspettarci c’erano due persone: il fratello di mio papà (lo zio Raffaele, quello della botola) e Gianni, un italiano conosciuto a New York, che era rientrato in Italia prima di noi. Lo zio Raffaele era venuto, con la sua “Topolino”, a prenderci per portarci ad Ivrea, a salutare la nonna. Gianni era venuto a dirci che, se andavamo a Roma, ci sarebbe stata pronta una casa adatta per noi. Ambedue offerte da non trascurare, dati i tempi. Così i miei optarono per entrambe: noi bambini avremmo viaggiato con papà sulla macchina privata dello zio fino ad Ivrea, mentre la mamma sarebbe andata a Roma con Gianni, ad occupare subito quest’alloggio disponibile.

Abbiamo passato la notte in un albergo a Genova. L’unico ricordo che ho di quell’albergo è che faceva freddo, e che il rubinetto marcato “C”, che mi avevano detto qui significava “caldo” e non “cold”, forniva ugualmente acqua fredda.

Scesi la mattina alla macchina per partire, mi sono domandato come potessero entrare delle persone in una scatoletta così piccola: il confronto con la Studabaker di mio papà era impietoso. Ci siamo stati dentro tutti e quattro, compreso quel poco di bagaglio che non era stato mandato direttamente a Roma. Arrivati ad Ivrea l’ingresso in via Palestro mi ha stupito: venendo da una zona periferica di New York non avevo mai visto una strada così stretta, svoltati in via Bertinatti ho pensato fossimo già entrati in casa, ed infine, entrati dal portone…

Mia nonna era una donnina piccola piccola, che vestiva con tutte le sfumature di colore comprese tra il grigio scuro ed il nero. Molto attiva, sempre in moto, gestiva l’alloggio in cui viveva con mio zio.

La casa in cui viveva comprendeva circa una mezza dozzina di alloggi; il suo era al primo piano: suppongo che gli altri al suo piano fossero il risultato di suddivisioni fatte in un secondo tempo. I soffitti erano stati decorati con motivi geometrici, o vegetali. La camera della nonna aveva due grandi letti, che in passato erano stati uniti a formare il letto matrimoniale. Era una stanza grande, che comprendeva anche un sofà letto, un armadio ed altro. I due lettoni avevano un ingombrante pagliericcio a molle, sovrastato da due materassi sovrapposti. La nonna sosteneva che l’altezza fosse necessaria per non mancar di rispetto al medico; nel caso questi la dovesse visitare a casa, poteva eseguire la visita senza dover piegare la schiena. In cambio la nonna utilizzava uno sgabello per salire sul letto.

La camera precedente, quasi di fronte alla porta d’ingresso, era quella dello zio Raffaele, lunga e stretta aveva sulla destra il letto, e sulla sinistra una piccola e bassa scrivanietta, sulla quale era appoggiata una macchina da scrivere, due seggioline basse completavano la zona lavoro. In fondo l’armadio e la porta-finestra che dava sul balcone.

Girando a sinistra, dalla porta d’ingresso, il corridoio continuava fino alla sala da pranzo, mai usata come tale: un grande tavolo con le sedie, un sofà appoggiato ad una parete, due mobili-servitori molto scolpiti appoggiati alle due pareti affacciate ed una finestra in fondo. Il corridoio proseguiva verso destra in fondo il bagno con una finestra sul balcone, ed a sinistra la cucina, con porta-finestra sul balcone. Il balcone era quindi un doppione dl corridoio, con passaggio (porta-finestra) alla cucina, alla camera dello zio ed alla camera della nonna.

Nella casa della nonna c’era un odore sgradevole, che ho sentito quasi regolarmente in quella casa nelle stagioni in cui le finestre si tenevano chiuse. Mi dava molto fastidio, ma non ho mai voluto parlarne: pareva che lo notassi solo io. Poteva essere di cucina, ma non ho mai capito cosa fosse, né l’ho mai sentito altrove.

Sistemammo le nostre cose nella camera della nonna, dove avremmo dormito la notte: papà nell’altro letto monumentale di fianco a quello della nonna; per Silvia e me rimaneva il sofà-letto, che non si apriva a letto doppio. Non mi ricordo come ci avessero sistemati (aggiunta una brandina o come avevamo dormito sulla nave?); la camera era molto grande.

Per anni, in famiglia, si è sempre fatto così; si andava in visita dai parenti e non si andava mai in albergo: sempre ospitati in casa. Quando noi abitavamo a Roma, ospitavamo sempre in casa i parenti in visita alla capitale.

Poi, subito, la visita alla zia Laura. La zia Laura, sorella di mia nonna e, come mia nonna, vedova, abitava fuori dalla vecchia cerchia delle mura della città, in una vecchia casa di campagna. Avevano venduto, anni prima, una parte del terreno, e vi era stata costruita una scuola, ma avevano ancora abbastanza terra da poter tagliare il fieno nel prato, avere una vite di uva da tavola, e vari alberi da frutta, un po’ di orto e, in una zona recintata, la legnaia e l’allevamento di galline e conigli. Con lei abitavano due figlie, Itala ed Alina, non sposate, e due nipoti, Italo e Giulio, dei cui genitori, deportati dai tedeschi, non si avevano notizie. Al piano superiore c’era l’alloggio del figlio, Guido, con moglie, Jolanda, e figli, Alfredino e Raffaele. Alfredino era il più grande, ma il diminutivo gli era rimasto attaccato, anche dopo la morte di suo nonno, Alfredo Pugliese.

Siamo stati ricevuti da zia Laura nel soggiorno, ma Silvia ed io siamo subito stati spediti in cucina, dove i “cuginetti” (cioè la generazione successiva di cugini), riuniti intorno al tavolone, giocavano a Monopoli (gioco che io non conoscevo). Io ero molto a disagio: ero vestito in modo diverso da loro (loro erano tutti in pantaloni corti, io avevo ancora i pantaloni alla zuava invernali), non conoscevo il gioco che giocavano e, benché capissi quasi tutto, parlavo a fatica e con molti errori. In particolare Giulio, il più giovane dei “cuginetti” e circa coetaneo mio, si sbizzarriva a prendermi in giro; lo odiavo.

Lo strazio della visita in casa Pugliese non dev’essere durato troppo, e siamo tornati dalla nonna. Non mi era piaciuto per niente.

Non credo che abbiamo passato molto tempo ad Ivrea, e ricordo ben poco del lungo viaggio che ci ha portato a Roma. Per qualche ragione non abbiamo preso la ferrovia (forse aveva ancora problemi di interruzioni) e ci siamo serviti della “corriera” un autobus per lunghi tragitti. Forse siamo partiti da Milano, dove saremmo stati ospiti dello zio Enrico (fratello della nonna) o della zia Maria (sorella della mamma) o forse da Torino. Mi sembra strano che ci fosse già allora un servizio di mezzi pubblici talmente articolato da permettere di progettare un viaggio Ivrea-Roma. L’unico mio ricordo è di una fermata della corriera a Parma, in centro, vicino ad un ristorante dove i viaggiatori potevano rifocillarsi.

Dopo il breve pasto, papà propose di utilizzare il tempo avanzato per una breve visita turistica a Parma; Silvia aderì, ed io mi proclamai stanco e decisi di aspettarli lì. Dopo poco, annoiato dalla solitudine, tentai di vedere se li trovavo. Non mi allontanai molto, ma non fui più capace di ritrovare la nostra corriera, che era stata nascosta da un’altra arrivata successivamente. Un’anima buona mi ha accompagnato, piangente, alla stazione dei carabinieri, in uno stanzone a pian terreno sotto i portici di una piazza. Mentre tentavo di spiegare la situazione ai carabinieri, comparve mio papà, a bussare sui vetri della porta- finestra, e la situazione si risolse.

Arrivammo a Roma la mattina seguente, avendo viaggiato tutta la notte. La mamma ci aspettava all’arrivo: aveva ingaggiato una carrozzella, tirata da un cavallo, per portare noi e bagagli alla nuova casa.

L’alloggio che ci era stato procurato a Roma occupava parte di una vecchia villa, che certamente aveva visto tempi migliori. Era stata divisa in quattro diversi alloggi, il nostro, al primo piano (piano nobile, a quei tempi, poi, con le case più alte, munite di ascensore, “nobile” è diventato l’attico) era stato, evidentemente la parte “di rappresentanza” per i primi proprietari. La casa aveva un piccolo giardino, ed anche un “garage” ove ricoverare la macchina. Questo era chiuso con una saracinesca che si apriva direttamente sul marciapiede, e, quando siamo arrivati noi, era diventato una rivendita di vino.

La casa, che era di proprietà di un importante fascista, era stata sequestrata dall’Amministrazione Alleata, che l’amministrava e l’affittava a quattro diverse famiglie, due al pian terreno (più il vinaio del garage) noi al primo piano, ed un emigrato iugoslavo al secondo piano.

Passammo i primi tempi un po’ accampati, poi arrivarono i mobili che avevamo portato con noi dall’America, seguiti più tardi da mobili della casa che avevamo occupato a Torino, prima della guerra. Silvia ed io abbiamo dormito per mesi sugli “army cots” lettini da campo pieghevoli, comprati, in preparazione del ritorno, ad una svendita di materiali militari.

La grande stanza in fondo, oltre il bagno, venne assegnata come studio medico di papà era l’unica stanza in cui chiudendo una sola porta si restava isolato. La stanza cui si accedeva dal salone, anch’essa grande, divenne la camera dei miei genitori. A Silvia ed a me fu assegnata la stanza di passaggio per andare in cucina; eravamo abituati a questo tipo di sistemazione, anche a New York la nostra stanza era stata di passaggio (per andare a quella dei genitori). Sistemate queste cose, la casa era abitabile, ma certamente non in ordine. I miei avevano portato dall’America un notevole carico di derrate alimentari: ricordo distintamente le uova ed il latte in polvere, liofilizzati; altro c’era certamente. C’era l’idea, non del tutto sbagliata, che in Italia ci fosse ancora carenza di cibi. I miei avevano anche portato vari oggetti, costruiti per la guerra, ma svenduti per la pace, che potevano essere venduti in Italia. Io ricordo in particolare due piccole motociclette, di quelle costruite per essere paracadutate assieme ai soldati in missione in zone non ancora liberate.

Naturalmente sono state vendute: per spostarsi mi padre adoperava la sua vecchia bicicletta Bianchi, che aveva lasciato in Italia.

Nella casa, a quei tempi, non c’era produzione di acqua calda: si provvedeva con la pentola, ma fare il bagno era un grosso problema. Per Silvia e me mia madre ha provveduto con il solito stratagemma degli amici degli amici. L’amico Gianni aveva avuto una figlia, Vinca; che poi, quando Gianni aveva dovuto darsi alla fuga (e come fuggiasco i miei lo avevano incontrato in America) era rimasta con la mamma. Scomparso il marito, la mamma di Vinca aveva sposato, in seconde nozze, Mauro Scoccimarro, che, dopo la liberazione, era diventato ministro delle Finanze, e, come tale, risiedeva nel Palazzo dei Marescialli. Vinca, che aveva allora 19 anni, si è offerta di far fare a Silvia ed a me il bagno nella residenza del patrigno. Io ero molto turbato all’idea di dover mostrare le mie nudità ad una ragazza estranea, ma non avevo scelta.

Intanto i miei genitori si erano informati per mandarci a scuola. Entrare a scuola in maggio non aveva molto senso, e comunque la nostra esperienza scolastica americana non era valutabile. La soluzione migliore era affrontare un esame d’ammissione in autunno, e poi entrare come “ex-privatisti” nella scuola pubblica. Ovviamente avremmo dovuto dimostrare una buona padronanza della lingua italiana, e saper leggere e scrivere. Dovevamo trovare una maestra che ci preparasse all’esame. La cosa, ad Ivrea, dove mia nonna conosceva tante persone, sarebbe stata più semplice ed intanto, se noi fossimo stati via, i miei avrebbero avuto più agio a sistemarsi. La nonna e lo zio furono interpellati, non vi furono obiezioni, e la cosa fu decisa: avremmo passato l’estate ad Ivrea.

Intanto il re si era dimesso: avevamo un nuovo re, Umberto, il figlio del vecchio re, Vittorio Emanuele, ma molte organizzazioni politiche non volevano più il re, e fu indetto un referendum: tutti i cittadini adulti, sia maschi che femmine, dovevano votare, per decidere se mantenere il regno, o fondare la repubblica. Comunque bisognava fare un nuovo statuto, visto che quello vecchio, lo Statuto Albertino, non ci aveva difeso dal governo fascista, quindi si doveva votare per decidere tra Regno e Repubblica, e si dovevano eleggere le persone che avrebbero scritto la nuova Costituzione. Era la prima volta che in Italia fossero chiamate a votare anche le donne, e ci si aspettava che la novità incrementasse anche il potere della Chiesa cattolica. Ancora anni dopo i miei amici inglesi definivano la politica italiana come “priest-ridden” (cavalcata dai preti).

Ci fu un periodo di grande propaganda. I muri si riempivano di manifesti e le piazze di comizi. Io ne ricordo uno solo, un grande comizio in Piazza del Popolo, dove s’era riunita tanta gente, con tante bandiere diverse, tutte persone che non volevano più il re.

Anche noi, come diceva Silvia, non volevamo più il re; io non dicevo, non capivo bene i perché: in tutte le belle favole c’era un re, che aveva una famiglia, di cui si parlava e si sapeva, a me la cosa piaceva. Ma io non avevo voce in capitolo, e non mi esprimevo. Del grande comizio in Piazza del Popolo ho un solo ricordo: tra le tante bandiere che sventolavano nella piazza ne ho visto una che ancora non avevo veduto; aveva due facce, da una parte era rossa e dall’altra era nera. Ho chiesto a papà cosa fosse, mi ha detto che era una bandiera anarchica. Nella mia vita non l’ho mai più vista.

Il 2 giugno si votò, e, come tutti sanno, l’Italia diventò Repubblica. Re Umberto, che era rimasto re un solo mese, non riconobbe il risultato, ma se ne andò lo stesso in Portogallo. L’Assemblea Costituente si mise al lavoro per scrivere una Costituzione che sostituisse lo Statuto.

Papà, che praticamente non lavorava ancora, decise di accompagnarci ad Ivrea, in modo da poterci programmare le lezioni. Viaggiammo in treno. Del viaggio da Roma a Torino non ricordo nulla, ma il viaggio da Torino ad Ivrea è stato molto divertente. La ferrovia era gestita dal genio ferroviario, ed il materiale rotabile era quel che era. Noi siamo saliti su di un carro-bestiame, che viaggiava con il portone aperto. Sedili, ovviamente non ce n’erano, ma Silvia ed io abbiamo conquistato dei posti d’onore ed

abbiamo viaggiato seduti sul pavimento nell’apertura del portone, con le gambe che penzolavano fuori: si stava benissimo e si godeva tutto il panorama. E’ stato il più bel viaggio tra Torino ed Ivrea che abbia mai fatto. Ripensandolo ora, penso che fosse una fortuna che il treno andasse piano, anche perché, così, il viaggio è durato di più.

Papà ci organizzò la vita. Prese contatto con un’anziana maestra, ormai in pensione, e le chiese di prepararci durante l’estate, per passare, in autunno, gli esami di ammissione, per Silvia alla quarta elementare, per me alla terza. La maestra Revel Chion aveva già avuto contatti con la nostra famiglia, avendo avuto tra gli alunni, per le cinque classi delle scuole elementari lo zio Enrico, fratello minore di papà. Era una maestra di grande esperienza, molto dolce, ma anche molto ferma, e a noi veniva naturale trattarla con grande rispetto. Viveva, con una sorella, in un alloggio al primo piano di una vecchia casa in Corso Costantino Nigra; tutto era vecchio: la casa, l’arredamento, i quadri appesi alle pareti (ricordo due immagini di battaglie garibaldine, che mi affascinavano particolarmente), la gabbia con i canarini… Le lezioni erano serie, ci insegnava delle poesie, ci faceva scrivere, e far di conto; i compiti che ci assegnava per casa erano generalmente letture. Non mi ricordo se andassimo due o tre volte per settimana, ma le visite proseguirono per tutta l’estate.

Io avevo una tosse persistente, che il papà diagnosticò come “tosse asinina”.

Decise quindi che mi avrebbe fatto bene qualche giorno ad alta quota, e partimmo di buon mattino, sacco in spalla, per andare al Nivolet. Una prima corriera ci portò fino a Pont Canavese, dove ne trovammo un’altra che ci portò a Ceresole, che raggiungemmo intorno a mezzogiorno. Di lì proseguimmo a piedi lungo la strada sterrata utilizzata dai camion degli operai che lavoravano alla diga del Serrù. Il proseguimento sulla mulattiera fino al colle fu meno noioso, ma molto faticoso: io non avevo ancora otto anni, e la strada era stata lunga. Arrivammo alla vecchia casa di caccia, che faceva servizio di alberghetto (mi pare con il nome di Albergo Savoia) che la sera stava calando, e fummo ricevuti con una cena calda. Io ero sfinito: quando la mattina dopo mio padre e mia sorella erano pronti per una gita “ai laghi lì sopra” io ho deciso di non partecipare ed accontentarmi del lago qui sotto. Il colle del Nivolet era un paradiso. La strada che saliva dalla valle dell’Orco si fermava alla diga del Serrù, e la strada della Valsavaranche arrivava con difficoltà a Pont. Il pianoro del Nivolet era un pascolo per le mucche che passavano l‘estate all’alpe Riva e scendevano tutte insieme ad abbeverarsi al lago, rompendo il silenzio con qualche muggito ed il suono delle loro campane.

Abbiamo dormito una seconda notte al Nivolet e la mattina seguente, di buonora, siamo partiti per raggiungere il fondo della valle d’Aosta, dove avremmo trovato un treno che ci riportava ad Ivrea. Ma temo che tanti anni di distanza dalla montagna, ed una scorretta valutazione delle nostre capacità, e delle mie in particolare, avessero portato papà a sottovalutare ancora una volta il percorso programmato. Percorremmo la mulattiera alta che, con piccole salite e discese, aggirando creste e rientrando nei valloni, scende, a mezza costa, la Valsavaranche. Non avevamo scarponi da montagna, ed avevamo indossato delle scarpe di tela con suola di gomma, leggere, ma alte, che avvolgevano anche le caviglie indossate con calzettoni di lana. Camminando i piedi si scaldavano molto, ma ad ogni ruscelletto che incontravamo ci mettevamo dentro i piedi, senza togliere le scarpe, così ci rinfrescavamo fin al prossimo ruscello. Eravamo sopra Pont quando ci prese un temporale.

Ci rifugiammo in una baita poco sotto il sentiero. In una grande stanza c’erano parecchie persone, noi ci fermammo in un angolino, ad aspettare che spiovesse. Ad un tratto si è sentito, piuttosto vicino, il fischio di una marmotta. Due ragazzi si sono subito buttati fuori, per darle la caccia, ma, dopo poco, son tornati, bagnati, ma a mani vuote, e sono rientrati nel gruppo. Non mi ricordo che ci avessero fatto alcun cenno di benvenuto, ho l’impressione che ci avessero semplicemente ignorati.

Siamo ripartiti, ma era già tardi: non c’era da sperare di arrivare fino a Villeneuve, dove passava la ferrovia, ma comunque facevamo del nostro meglio. Salite e discese, siamo passati per il Reale Accampamento di Caccia, passati senza fermarci; una buona mulattiera ci ha portati al fondo valle, dove siamo scesi lungo la strada fino a Degioz. Lì, in un modesto alberghetto, abbiamo trovato una stanza ed abbiamo passato la notte. Papà è anche riuscito a trovare un telefono per avvertire la nonna che arrivavamo il giorno dopo.

Eravamo tutti stanchi, e la mattina dopo, con l’aiuto dell’albergatore abbiamo chiamato un’automobile, che ci venisse a prendere, e portasse a Villeneuve. Si trattava di una macchina che faceva normalmente questo servizio, l’autista conosceva bene la strada, e sapeva dove poteva passare a pieno carico, e dove non era possibile. Ad un certo punto l’automobile si fermò, e l’autista ci chiese di scendere: c’era una discesa troppo ripida, per raggiungere il ponte, ed una salita, anche lei troppo ripida, dall’altra parte, noi dovevamo andare a piedi, lui ci avrebbe aspettato là.

Questa era stata l’ultima avventura della gita: in tarda mattinata siamo arrivati ad Ivrea, in casa della nonna. Per me, era stato il mio primo incontro cosciente (non considero quelli della mia infanzia, prima dell’emigrazione) con le Alpi, sono stato fortunato, le ho viste com’erano prima dell’esplosione della “civiltà dei consumi”. Tre giorni passati in una bella, e genuina, montagna.

Silvia ed io ci siamo installati stabilmente in casa della nonna: dormivamo in camera con lei, Silvia nell’altro lettone, io sul divano-letto. La mattina veniva Rita, la contadina della Vigna, a portarci il litro di latte. La nonna lo bolliva, ed il latte formava uno strato di panna di cui eravamo ambedue ghiotti. La nonna faceva “il cafè ed sgunda”, che significava che ricaricava d’acqua la caffettiera, riutilizzando lo stesso caffè già utilizzato per la fine del pranzo del giorno prima. Le privazioni della guerra avevano insegnato a non buttar via ciò da cui qualcosa si poteva ancora ricavare. E con questo caffè leggerino, si faceva colazione.

Poi cominciava la giornata. Se la nonna doveva far commissioni, andavamo con lei, se era giornata di lezione, andavamo dalla Signorina Revel-Chion, altrimenti la nonna ci mandava dalla zia Laura, a giocare con i “cuginetti”, cosa che io, a quei tempi, non gradivo, spesso nella visita ai “cuginetti” Silvia ed io finivamo con l’immergerci nella lettura dei volumi rilegati del “Corrierino dei Piccoli”, conservati nell’armadio a muro nel corridoio. Oppure si rimaneva in casa della nonna a giocare, io magari cercavo di costruire qualcosa, con pezzetti di cartone, o legno o fil di ferro, od altri materiali che trovavo in giro, a Silvia la nonna affidava qualche ricamino da fare, cosa che non la entusiasmava.

Io passavo del tempo sul balcone, davanti alla porta finestra della cucina, ad osservare, dall’alto, i movimenti nel cortile del nostro vicino, il signor Burzio. Il signor Burzio aveva una ditta di trasporti, che effettuava sia con i camion, sia con i carri trainati da cavalli. A me piaceva osservare le operazioni di carico o di scarico, ed, in particolare, mi piacevano i carri trainati dai cavalli. Camion, carri e cavalli, quando non erano in uso, erano ricoverati sotto un’ampia tettoia che copriva metà del cortile, subito sotto il nostro balcone. Quando alla nonna cadeva qualcosa dal balcone, e non riusciva a recuperarla con il gancio attaccato in cima ad una canna di bambù, io scavalcavo la ringhiera e scendevo sulla tettoia a riprendere quanto era caduto. Se il signor Burzio mi vedeva, mi sgridava, ma non facevo danno ed in genere passavo inosservato.

La nonna ci aveva mostrato dove teneva i libri che mio papà e gli zii leggevano da bambini; io, che non avevo mai letto volentieri, per passare il tempo ho cominciato a servirmi di quei libri e ci ho preso gusto. Passavo parecchio tempo a leggere, e credo che la cosa abbia fatto bene anche alla mia conoscenza dell’italiano. La conversione alla lettura mi venne leggendo un piccolo libro intitolato Pif-paf, nel quale un principe troppo presuntuoso si ravvede dopo esser stato schiaffeggiato più volte. Una trama un po’ debole, ma intanto lo avevo letto fin in fondo.

La nonna era piuttosto severa, ed esigeva un controllo dei comportamenti molto più rigido di come, in America, ci eravamo abituati: sedersi su di una sedia con una caviglia appoggiata sull’altro ginocchio non andava bene, interloquire nei discorsi degli adulti non era cortese, ecc. Noi, che, secondo me, eravamo un po’ affamati di segni fisici di affetto, mendicavamo dalle amiche della nonna che venivano in visita di essere presi in braccio; io avevo l’idea che, come faceva piacere a me, lo dovesse fare anche a loro. La nonna, terminata la prima visita, ci fece una lunga predica, dicendo che si vergognava del nostro comportamento. Ogni tanto, eccezionalmente, ci prendeva in braccio lei; credo che avesse capito che soffrivamo del rapporto con una madre un po’ frigida.

Nel pomeriggio, qualche volta, andavamo su alla Vigna, dove abitavano Berto e Rita, con la loro figlia più giovane, Angiolina. Lì c’erano il cane, le mucche, la capra, le galline, i conigli e tanti interessanti lavori a cui assistere, e, se possibile, partecipare.

Quando si aveva sete, si girava la ruota, e veniva su l’acqua dal pozzo, così si riempiva il bicchiere di acqua fresca. Se avevamo fame, pane e salame c’erano sempre, e buoni che erano. Si andava su nel bosco, dove la Rita ci ha insegnato a riconoscere dei funghi buoni, e si girava dove si voleva, in libertà.

Talvolta la tota (signorina) Giachino ci invitava ad andare con lei per un giro di commissioni in città. Tota Giachino era un’anziana signorina, che da anni occupava l’alloggio a pian terreno della casa della nonna, l’unico che avesse anche un piccolo giardino. Viveva cucendo e ricamando, attività che, con la diffusione nelle famiglie della macchina da cucire, diventava sempre meno redditizia. Era evidentemente povera, ma si sosteneva con dignità, e la nonna la trattava con molto rispetto; del resto tota Giachino l’aveva aiutata durante il periodo delle persecuzioni, nascondendola in una stanzetta poco visibile, cui si accedeva dal cortile. Anche all’alloggio di tota Giachino si accedeva dal cortile, e la vedevamo, spesso, seduta su una sedia, fuori dalla porta, che cuciva o ricamava. Il suo alloggio non era molto luminoso, ed in cortile non aveva bisogno di accendere la luce. Alla presbiopia della vecchiaia aveva ovviato in modo singolare, ma molto ingegnoso: non potendosi permettere di pagare i conti dell’oculista e dell’ottico, s’era fatta dare da mia nonna dei suoi occhiali ormai abbandonati, perché con correzione insufficiente, un paio lo teneva permanentemente sul naso, quando lavorava aggiungeva un altro paio, e ancora mezzo, e così vedeva bene da vicino con entrambi gli occhi.

Le passeggiate con tota Giachino non mi piacevano. Casualmente, ma io sospetto che non fosse casuale, ci trovavamo sempre in via Palestro mentre passava una processione, e tota Giachino esigeva che noi ci mettessimo in ginocchio, sulla strada, al passaggio del crocefisso. Non vedevo altri inginocchiati intorno a me, e consideravo quest’esibizione un po’ punitiva. Ma tota Giachino doveva essere rispettata, e quando eravamo con lei, dovevamo comportarci come lei diceva. Non ho mai osato raccontare questo particolare alla nonna: lo consideravo un eccesso di fervore religioso da parte di tota Giachino, e temevo che la nonna glielo rimproverasse.

Intanto il papà era tornato a Roma per aiutare la mamma a riordinare la casa, e prendere contatto con persone che lo potevano aiutare a far ripartire la professione.

Io, che, a New York, ero abituato a giocare sul marciapiedi davanti a casa con gli altri bambini, avevo notato che anche in via Bertinatti, davanti alla casa della nonna, c’erano dei bambini che giocavano per strada. Il marciapiede non c’era, ma la strada era stretta e con traffico quasi nullo; lo spazio per giocare non mancava. Chiesi il permesso alla nonna, e provai ad unirmi agli altri bambini. Si radunarono attorno a me, e mi chiesero di che squadra fossi; non capivo di cosa stessero parlando e chiesi che squadre ci fossero. Mi risposero che c’erano la Juve ed il Toro, e mi chiesero di pronunciarmi.

Ovviamente, non ne sapevo nulla: la fama del nostro campionato di calcio non mi aveva raggiunto in America; potevo solo scegliere in base al nome. Juve mi pareva un nome più musicale, ma pericoloso perché, privo di significato, sarebbe stato difficile da ricordare, quindi scelsi Toro. Fui accolto nel gruppetto del Toro ed immesso nella partitina che si stava giocando. Ma io non ne sapevo nulla, non conoscevo le regole del gioco, né sapevo a cosa dovessi mirare; ero anche poco aggressivo, ed era difficile che toccassi palla, e se la toccavo, la scalciavo a casaccio. Abbandonai presto il gioco e la compagnia, rientrando in casa, senza rimpianti, e certamente, senza essere rimpianto.

La sera Zio Raffaele, se non aveva impegni particolari, faceva una passeggiata con noi. Si passeggiava sul lungo Dora, dove un largo marciapiede costeggiava il fiume, e si respirava l’aria fresca della sera, ed io ne approfittavo per farmi raccontare dallo zio storie del passato, ed anche qualcosa sulla sua vita da partigiano, nell’ultima guerra. Su questi argomenti lo zio era piuttosto reticente: raccontava volentieri delle sue traversate in montagna, tra l’Italia e la Svizzera, con passaggi in alta quota per evitare le pattuglie di tedeschi, ma sulle cose “di sostanza” era molto più abbottonato, suppongo fosse troppo difficile renderle accessibili ad un ragazzo di sette anni. Spesso si finiva alla gelateria Pancera, dove lo zio ci comprava un cono di gelato.

Credo che fosse durante l’estate del ’46, ma potrebbe anche esser stato l’anno successivo, che lo zio Raffaele comprò per Silvia e me le biciclette. Io, in America, avevo avuto un triciclo, col quale mi muovevo, a moderate velocità, sul marciapiedi davanti a casa. Lo zio Raffaele mi insegnò ad andare in bicicletta, sostenendomi fisicamente all’inizio, poi dandomi istruzioni sulle sterzate e le frenate. Quando fui in grado di compiere da solo il giro del cortiletto di casa, fui pronto per andare in bicicletta anche per strada.

Non da solo, per il momento, ma le passeggiate serali cambiarono meta: uscivamo da porta Vercelli e ci avventuravamo nella campagna, arrivavamo a Fiorano, o anche fino a Cascinette, e tornavamo a casa contenti dell’aria fresca e dell’autonomia raggiunta. Il triciclo era stato un giocattolo, la bicicletta era un vero e proprio mezzo di trasporto, che permetteva velocità superiori ed il raggiungimento di mete più lontane.

Intanto l’estate era passata, e la signorina Revel Chion ci giudicava maturi per passare gli esami d’ammissione, Silvia per la quarta, ed io per la terza elementare.

Dell’esame, sostenuto ad Ivrea, non ricordo nulla, ma entrambi lo superammo, ed i nostri genitori avevano il necessario per iscriverci alla scuola elementare a Roma.

Tornammo a Roma in treno; non ricordo chi ci avesse accompagnato. Non viaggiavamo mai da soli: se qualche parente da Ivrea, da Torino o da Milano aveva da andare a Roma, venivamo affidati a lui, altrimenti qualcuno partiva apposta per accompagnarci. Qualche volta ci ha accompagnato lo zio Enrico, fratello della nonna, che, come alto funzionario delle ferrovie, non pagava il biglietto.

In autunno cominciammo la scuola. Andavamo a scuola insieme, Silvia ed io: imboccavamo la traversa che partiva in direzione nord quasi davanti a casa nostra e la percorrevamo prima in discesa, costeggiando un terreno incolto, poi risalivamo dall’altra parte, fin a raggiungere la scuola. Non era distante saranno stati dieci minuti od un quarto d’ora di cammino. Poi ognuno raggiungeva la propria classe.

Mi ricordo che il ritorno da scuola era un po’ problematico. Eravamo tutti e due un po’ stanchi, e, in particolare a primavera inoltrata, il ritorno sotto il sole, con la cartella di libri e quaderni era particolarmente stancante. Arrivati a casa ci sedevamo sul gradino del portoncino e litigavamo. Per suonare il campanello, bisognava salire sul gradino, mettersi in punta dei piedi, tendere il braccio, e premere il pulsante: ognuno pretendeva che lo facesse l’altro. Battibecco e discussione, poi alla fine, uno di noi mollava, e si entrava a casa.

La scuola italiana, a quei tempi, era intrisa di pratiche religiose cattoliche; la lezione iniziava con la recita del “pater noster” che i miei compagni murmugliavano in modo poco chiaro. Io mi alzavo in piedi come loro, ma stavo zitto, quella poesia non la conoscevo. A fine lezione si recitava l’”ave Maria”, di nuovo mi alzavo in piedi, e stavo zitto, mentre i miei compagni recitavano la litania senza convinzione. Io ascoltavo quel che dicevano, ma non capivo tutto: una parola, in particolare, mi pareva incomprensibile: “tego”. Eppure l’avevo sentita bene: i miei compagni recitavano in coro “Il Signore è tego”. Non ho mai osato chiedere spiegazioni. Son dovuto arrivare alla scuola media per capire che “tego” non era che “con te” abbreviato e pronunciato male. L’intuizione mi ha anche portato a dubitare che i miei compagni si fossero mai interessati del significato della litania che recitavano.

La mia maestra (non ricordo il suo cognome) era una profuga giuliana, una delle tante persone che erano fuggite dalla Venezia Giulia orientale quando era stata occupata dai partigiani comunisti di Tito. Ci faceva descrizioni orribili dei trattamenti che avevano subito gli italiani nei territori occupati (a casa mia dicevano “liberati”) dai partigiani di Tito, e propagandava l’odio per i nostri vicini della Jugoslavia. Ho raccontato le cose ai miei, a casa, e mia mamma ha preso la cosa molto sul serio. Non so se ne abbia parlato anche con l’amico Gianni, che ormai, dopo aver vissuto la campagna elettorale per il Referendum, avevo capito essere una persona di peso nel Partito Comunista. So con sicurezza che è andata a protestare con la direttrice della scuola, e questa, per calmare le acque, mi ha trasferito in un’altra classe.

Sono passato in un’altra terza, con altri compagni di scuola, e con la maestra Cesari Monti. Abbiamo sempre avuto le preghierine all’inizio ed alla fine della lezione: io non partecipavo, ma mi alzavo in piedi coi miei compagni, e la situazione era accettata. La disciplina era più severa di quella della scuola americana: ogni volta che un adulto entrava od usciva dalla porta bisognava alzarsi in piedi, ma per uscire dal banco bisognava alzare la mano e chiedere il permesso. Per un certo periodo abbiamo anche avuto una ragazza “grande” che sedeva nell’ultimo banco: era un’allieva dell’istituto magistrale che era venuta per fare un po’ di pratica. Evidentemente la maestra Cesari Monti era considerata un buon esempio. Io mi sono trovato molto bene con lei, e l’anno scolastico ha continuato senza particolari intoppi.

Intanto, a casa, la situazione stava cambiando papà cominciava a lavorare un poco, ma aveva anche molto tempo libero. Ogni tanto, ci accompagnava in giro per Roma a visitare dei musei, o a villa Borghese od altre cose interessanti. Per andare in centro il servizio di trasporto era inizialmente fatto da camion, con una scaletta dietro per salire, e delle panche per sedersi. Dove c’erano le rotaie, circolavano dei vecchi tram con due vagoni: su quello davanti, era richiesto che gli uomini indossassero giacca e cravatta (forse anche il cappello, non ricordo bene) quello dietro era disponibile per tutti. Noi ragazzi eravamo accettati anche senza giacca.

Noi, ormai, parlavamo normalmente italiano, ed il papà non voleva che perdessimo la nostra conoscenza dell’inglese. In piazza Fontanella Borghese c’erano delle bancarelle che vendevano libri usati. In quel periodo avevano in vendita molti libri inglesi, di cui i soldati inglesi ed americani si erano liberati prima di abbandonare l’Italia e rientrare a casa. Papà comprava tutti i libri di autori noti che trovava, e li portava a casa, dove i nostri scaffali si riempirono di libri di Dickens, di Kipling, di Carrol, di Twain e di altri, con gran gioia di Silvia. Io faticavo un po’ di più, mi ricordo di aver trovato “Pickwick papers” di Dickens molto noioso, ma leggevo volentieri i libri di Mark Twain.

Intanto, credo con l’aiuto di Gianni, la mamma aveva trovato lavoro, come amministratrice, all’associazione Italia-URSS, e passava molto tempo fuori casa. I miei presero di nuovo contatto con Maria Pollet, una veneta che ci aveva guardati quando eravamo bambini, per speciale concessione, in tempi in cui non era permesso che una cristiana servisse in casa di un ebreo. Maria Pollet venne a vivere a casa nostra, nella stanzetta dietro la cucina.

Mia sorella Silvia, mentre frequentava la quarta elementare, aveva studiato privatamente per saltare la quinta. Alla fine dell’anno scolastico, aveva sostenuto l’esame per l’ingresso alla scuola media, e l’aveva superato.

Finita la scuola, nell’estate del ‘47 tornammo ad Ivrea, dalla nonna, come abbiamo fatto regolarmente, anche dopo la morte della nonna, ospiti dello zio Raffaele. Il contenuto delle nostre vacanze si era evoluto: il rapporto con i “cuginetti” si era normalizzato, ed io ero diventato molto amico del mio terribile coetaneo Giulio. Le biciclette avevano allargato un pochino la nostra area territoriale, e talvolta si andava anche fino al lago Sirio, dove, però, il bagno si faceva solo se accompagnati da adulti. Al lago Sirio c’era la Società Canottieri, dove avevamo diritto d’ingresso come componenti di una famiglia proprietaria di parte del lago. Comunque il custode non andava per il sottile, e la società non era molto frequentata. La Società Canottieri aveva dei campi di bocce piuttosto mal tenuti, dove comunque potevamo giocare, e delle vecchie e pesanti barche a remi che potevamo utilizzare: cominciammo ad imparare a remare correttamente, e tenere la direzione (le barche non avevano timone).

Non avevamo da prendere lezioni: ormai la nostra carriera scolastica si era stabilizzata su livelli italiani normali e le vacanze erano piene.

Quell’estate vennero dall’America in visita ad Ivrea la zia Anna e lo zio Ernesto, con i cugini Eugenio e Gino. La zia Anna era venuta per stare con sua madre, e lo zio Ernesto aveva anche impegni di lavoro: si occupava di importazione in America di prodotti alimentari italiani, e, in particolare, rappresentava, per l’America i prodotti della casa vinicola “Fontanafredda”, a quei tempi la principale produttrice del Barolo. Ma importava anche altri prodotti alimentari “conservati”, nei modi più impensati. Mi ricordo che mi aveva parlato di ciliegie conservate “sotto zolfo”, che venivano ricolorate ed utilizzate in pasticceria. A me pareva una cosa un po’ strana, e non sapevo se la dovessi prendere sul serio: lo zio Ernesto era una persona cui piaceva scherzare, e lo faceva con la faccia normalmente seria.

Il cugino Eugenio era molto più grande di noi, all’incirca coetaneo del cugino Alfredino (che non avevamo ancora cominciato a chiamare Alfredo), ed insieme combinarono di andare a fare una gita di più giorni, da rifugio a rifugio, intorno al gruppo del Gran Paradiso, Gino che era mio coetaneo (di una sola settimana più giovane di me) rimase con noi, ad assaporare il trattamento che io avevo subito l’anno precedente. Era del tutto digiuno di esperienze rurali, ed aveva disgusto per le galline ed orrore per le oche starnazzanti. Noi una volta abbiamo sollevato un’oca, che, naturalmente, protestava, e l’abbiamo avvicinata alla faccia di Gino. L’oca non lo aveva neanche toccato ma Gino è scappato, gridando che gli avevamo messo in faccia “un’ocaccia”. Ed è tornato a casa della nonna. Sovrareazione di Gino; io l’anno prima, offeso dal fatto di essere lo zimbello di tutti, m’ero limitato a rinchiudermi in me stesso, senza coinvolgere gli adulti.

Gino ed io eravamo molto diversi, e la zia Anna era molto diversa da mia mamma.

Io, ormai, mi muovevo liberamente fuori casa da solo. La nonna mi mandava ogni tanto a fare una commissione: spedire una lettera all’ufficio postale, giù all’imbocco del lungo Dora, o fare un piccolo acquisto nella grande bottega di Giordano, in via Palestro. Io passavo davanti alla bottega di Felice Milanesio, unica bottega esistente in via Bertinatti, e mi fermavo a guardare dentro la finestra. Milanesio era un calzolaio, non un ciabattino, lui le scarpe le costruiva su misura, partendo dal cuoio, dalla colla, dall’ago e dal filo, usava anche dei piccoli chiodini, che batteva con il martello; se necessario riparava anche le scarpe adattandosi, così, a fare anche il ciabattino. Con lui lavorava la moglie. Lavorava da seduto, davanti ad un banco basso sul quale era appoggiato anche un fornelletto, che teneva in caldo, a bagno-maria, il contenitore della colla di pesce. Io ero molto attratto dal suo lavoro, e mi fermavo ad osservarlo dalla finestra: mi piaceva anche l’odore della colla di pesce. La signora Milanesio era una donna alta e magra, con i capelli grigi, che si dava molto da fare nella bottega, ma non mi ricordo che avesse una postazione fissa. Il signor Milanesio finì con l’accorgersi della mia assidua curiosità, ed invitarmi ad entrare nella bottega. Abbiamo chiaccherato, ma non mi ricordo di cosa. Per anni, arrivando ad Ivrea all’inizio della vacanza, non mancavo di andare a salutare il signor Milanesio, come pure, ripartendo all’arrivo dell’autunno, tornavo a prendere commiato.

Ho qualche difficoltà a descrivere le mie estati, in particolare non riesco a ricordare a quali anni si riferiscono diversi ricordi. Siamo stati a Rivoli, ad incontrare lo zio Ottavio e la zia Elsa, che stavano passando l’estate in una villa fuori Torino, per prendere un po’ di fresco, siamo stati a Milano, ad incontrare la zia Maria, sorella di mamma, e lo zio Armando, con la loro figlia Annig, più grande di noi, siamo andati a Mantova, ad incontrare lo zio Silvio, fratello della nonna, ma quando, non lo so. Evidentemente durante i nostri spostamenti estivi.

Ma le nostre vacanze continuavano ad essere centrate su Ivrea, la casa della nonna, la casa della zia Laura, la Vigna, il lago Sirio, i giri in bicicletta. Noi crescevamo, ed i nostri giochi crescevano con noi, ma la base, fino a quando i nostri genitori non hanno cominciato a portarci in vacanza in montagna, è rimasta la stessa.

Ritornati a Roma, per riprendere la scuola, era tutto da rifare. Silvia andava alla scuola media, da tutt’altra parte, ed io non ero più gradito nella scuola in cui avevo fatto la terza. Evidentemente la direttrice voleva liberarsi di un allievo con una madre che creava problemi, ed ero stato dirottato ad un’altra scuola. Non più a nord, ma a sud.

La nuova scuola era diversa dall’altra: aveva pesanti inferriate alle finestre, che le davano un aspetto un po’ carcerario e due ingressi distinti, uno per le femminucce, l’altro per i maschietti. Anche le classi erano separate; nell’altra scuola eravamo mescolati: bambine e bambini, qui eravamo tutti maschi. La nuova maestra si chiamava Arrivabene, e non creava particolari problemi.

Andavo a scuola con la mamma, risalendo la via Nomentana in direzione verso Porta Pia, poi io giravo a destra per andare a scuola, e la mamma proseguiva verso il centro, per andare a lavorare. Il ritorno lo facevo da solo: passavo lungo il muro della fabbrica dei biscotti, dove il profumo mi ricordava che avevo fame.

Siccome Silvia aveva saltato la quinta io non volevo essere da meno, e decisi di saltare anch’io la quinta. Dovevo trovare una maestra che mi preparasse, ed i miei genitori chiesero alla mia maestra di terza, la maestra Cesari Monti, se era disponibile. La maestra si era già preso l’incarico con un altro ragazzino, un certo Livi, ed accettò di prepararci insieme. Ci dava lezione di pomeriggio: facevamo prima un periodo di lavoro con la maestra, poi una breve ricreazione ed infine un secondo periodo di lavoro. Durante la ricreazione si giocava, e spesso giocava con noi il figlio della maestra, di pochi anni più vecchio di noi. Questo ragazzo aveva un fucile ad aria compressa, un giocattolo, che sparava per davvero; lo caricava con delle piccole palline di stucco, che non potevano ferire seriamente una persona, ma, sparate a distanza ravvicinata, erano piuttosto fastidiose. Un giorno, si giocava alla guerra, il figlio della maestra e Livi si allearono contro di me, e giocarono a dar la caccia all’ebreo: si giocava in corridoio, non c’era possibilità di ripararsi, e mi sparavano addosso con il fucile ad aria compressa. Insomma, il gioco finì male, gli assalitori furono sgridati ed io ebbi la prima esperienza che certe cose non erano finite. Non è stata l’ultima della mia vita.

Intanto, all’inizio del 1948, era terminato il lavoro dell’Assemblea Costituente, la nuova Costituzione era stata approvata, e bisognava eleggere i membri delle due camere del nuovo parlamento. Si era scatenata la campagna elettorale: i due maggiori partiti erano la Democrazia Cristiana, con per simbolo uno scudo bianco con una croce rossa, ed il Fronte Democratico Popolare, in cui si erano uniti il partito comunista e quello socialista, con per simbolo il ritratto di Garibaldi. Gli altri partiti erano molto più piccoli. Le elezioni si tennero il 18 aprile: noi tenevamo per Garibaldi. Vinse la Democrazia Cristiana, il nostro amico Gianni diventò l’onorevole Giuseppe Berti, deputato del collegio di Palermo.

La scuola riprese dopo le elezioni, io superai l’esame d’ammissione alla scuola media, e, nel prossimo anno scolastico, sarei andato alla stessa scuola a cui andava Silvia.

Qui terminano i miei ricordi di quel periodo: i primi dieci anni della mia vita. Ero un ragazzino decenne, praticamente bilingue, che aveva vissuto in due paesi molto diversi: negli USA, dove le persone erano convinte di vivere nel migliore paese del mondo, ed in Italia, dove si sperava di risalire dai disastri degli anni precedenti; in USA dove tutte le persone che avevo conosciuto sapevano leggere e scrivere, ed in Italia, dove avevo già incontrato persone, adulte, analfabete; in USA dove le campagne elettorali correvano tranquille, ed in Italia dove i contrasti tendevano a diventare violenti; in USA dove l’assetto istituzionale era stabile, ed in Italia, dove il Re era appena stato deposto; in USA dove le scuole statali erano laiche, ed in Italia, dove si recitavano misteriosi formulari.

Il passaggio da un paese all’altro non aveva causato più problemi di quanto avrebbe causato un trasferimento all’interno dello stesso paese. Il viaggio, però era stato molto più divertente.

Ero pronto ad affrontare il futuro.

[1] The Ship’s Whistle SEPT/OCT, 2016: “During WWII, there was also a Liberty Ship, SS Lucy Stone, which participated in the invasion of Normandy.”